|

|

|

市之倉焼の歴史 この市之倉は、安土・桃山時代以前から煙をあげておりもっとも多く染付雑器を焼いていたのは、 「水神窯」と呼ばれる窯でした。この窯跡から出てくるものは、黄瀬戸の染付・白絵掛染付・新製染 付の3つに分けられていました。市之倉地区は、美濃焼産地の中でも最も早くから磁器の生産を始め た地であり、特に江戸時代末期になって、より良い磁器を作ろうとして、窯元は有田・清水焼を目指 して努力し、そのための、京都方面から多数の画工をやとい、染付技術の向上を図りました。

盃の町市之倉

陶祖碑と秋葉様

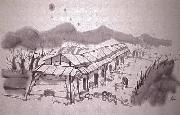

のぼり窯

明治大正時代 24窯 昭和戦前時代 21窯 日本五輔 加藤五輔は市之倉の人物で、近代美濃焼の名工の筆頭にあげられ、数々の名品を残しています。 その名工ぶりは、明治11年のパリ万国博覧会において、名誉賞状銅ひの部を受賞したことからもうか がい知ることが出来ます。五輔窯の当主であり、制作には京都や瀬戸の職工を使っていましたが、絵 の具の調合は自分で行うなどの研究家でした。五輔の作風は、染付の細密画といわれる手法で、これ は手書きによって髪の毛よりも細い、目を疑うばかりの実に繊細な線の構成で絵や模様を表現するも のです。

熊野神社と絵天井 熊野神社は1686(貞享3)年に創建されています。江戸時代初期から現代まで、市之倉の町内安全の守 護神として信仰されています。当時、京都方面から美濃地方へ職を求めてきた画工たちや、筆のたっ た尾張藩の下級武士たちが市之倉の染付の仕事に従事したと考えられます。熊野神社の絵天井は、そ れらの画工たちの足跡です。1865(元冶2)年に拝殿の建立と同時に奉納されました。130年たった今日 でも風雨にさらされて風化はしてますが作品の中から画工たちの心意気が伝わってくるようです。

|

市之倉は多治見と瀬戸に通じる県境に位置し、山の中で、磁器土原料に乏しかったので、土を大切

にした小物で付加価値の高い製品を作ることにつとめたといわれます。加藤五輔を始めとして、明治

・大正時代と、この地区から多くの名工が出ているのもこうした理由です。また、家内工業的な工場

が多く現在製陶工場は66軒をかぞえ、全国の盃生産の約半分は市之倉で焼かれています。

市之倉は多治見と瀬戸に通じる県境に位置し、山の中で、磁器土原料に乏しかったので、土を大切

にした小物で付加価値の高い製品を作ることにつとめたといわれます。加藤五輔を始めとして、明治

・大正時代と、この地区から多くの名工が出ているのもこうした理由です。また、家内工業的な工場

が多く現在製陶工場は66軒をかぞえ、全国の盃生産の約半分は市之倉で焼かれています。 秋葉山の中腹から、市之倉の窯をじっと見守るようにひっそりと木陰に建つ陶祖碑は、1917(大正

6)年5月に陶祖加藤与左右衛門常政の業績を讃し、碑が建てられました。毎年5月には、関係者によ

って盛大に陶祖祭が行われています。秋葉山は火の神様で、窯を焼く仕事に従事する人たちから厚い

信仰を受けており、毎年12月15日に窯焼きさんが薪をもちより、火を燃やしながらお祭りをします。

秋葉山の中腹から、市之倉の窯をじっと見守るようにひっそりと木陰に建つ陶祖碑は、1917(大正

6)年5月に陶祖加藤与左右衛門常政の業績を讃し、碑が建てられました。毎年5月には、関係者によ

って盛大に陶祖祭が行われています。秋葉山は火の神様で、窯を焼く仕事に従事する人たちから厚い

信仰を受けており、毎年12月15日に窯焼きさんが薪をもちより、火を燃やしながらお祭りをします。

江戸時代に市之倉の中心になった窯跡は3丁目から4丁目に残っている窯跡(水紳窯、中窯)といわ

れてます。江戸時代にはこの窯を中心に、山の斜面に登り窯を築いて陶磁器を焼いていました。江戸

時代初期に、陶祖加藤与左右衛門常政が広見山で土器を焼いたと言われていますが、その窯跡ははっ

きりしません。

江戸時代に市之倉の中心になった窯跡は3丁目から4丁目に残っている窯跡(水紳窯、中窯)といわ

れてます。江戸時代にはこの窯を中心に、山の斜面に登り窯を築いて陶磁器を焼いていました。江戸

時代初期に、陶祖加藤与左右衛門常政が広見山で土器を焼いたと言われていますが、その窯跡ははっ

きりしません。